Schauen und hören wir nun mal auf die grundsätzlichen Gestaltungsmöglichkeiten, die im Ton liegen.

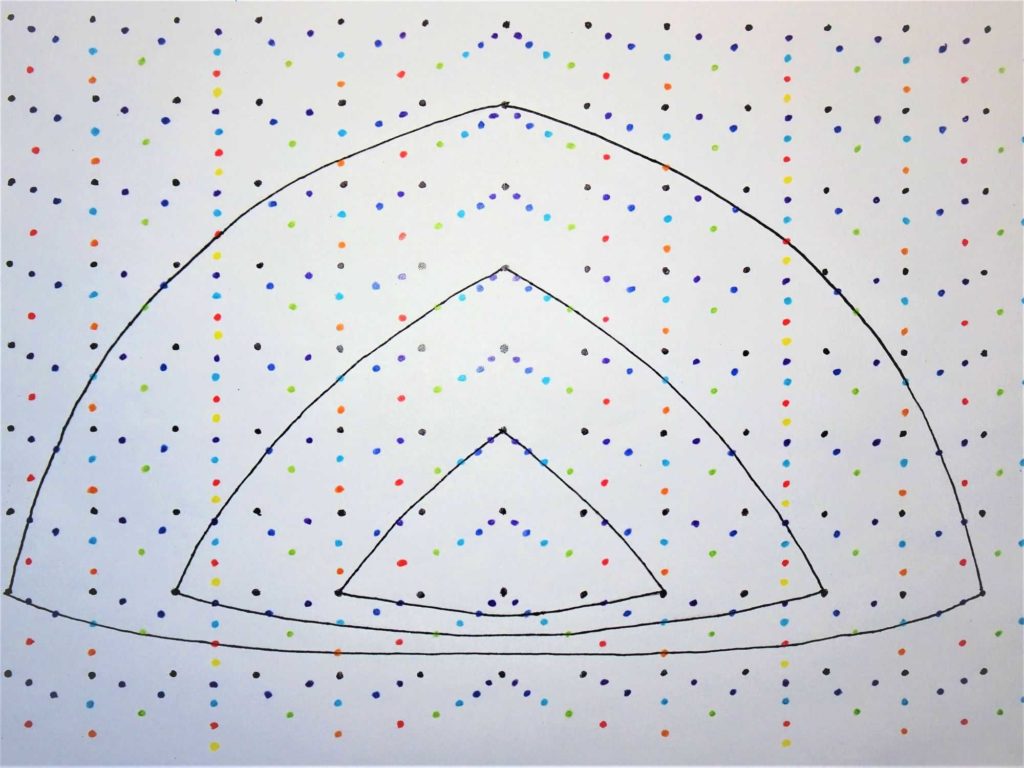

Das Punkteraster des obigen Bildes ist eine grafische Darstellung von Verhältnismäßigkeiten in einem Grundton. Einerseits der Verhältnismäßigkeiten seiner Obertöne und Untertöne in ihren verschiedenen Tonhöhen zueinander, andererseits der rhythmischen Verhältnisse dieser Ober- und Untertöne.

Die bunten Punkte sind räumliche Noten, die von links nach rechts gelesen werden.

In den folgenden Tonbeispielen werden diese Ober- und Untertöne mit gebräuchlichen Instrumenten (hier: vom Computer) gespielt, also nicht mit reinen Sinus-schwingungen wiedergegeben.

Bitte anhören:

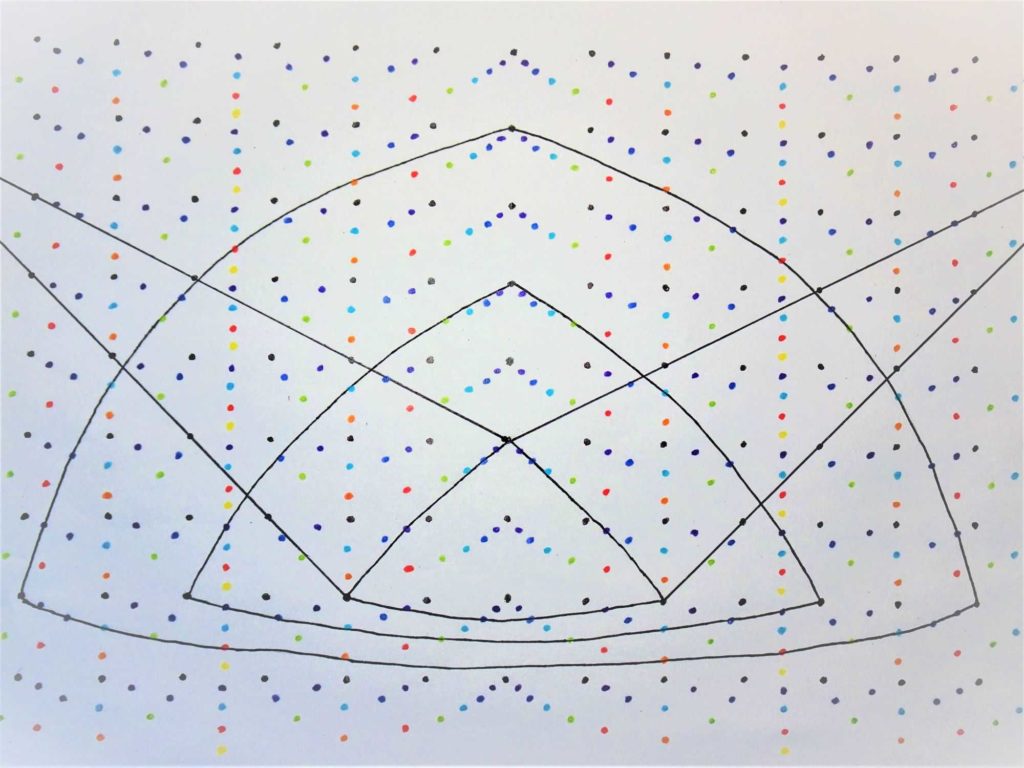

Haben Sie bei den letzten beiden Wiederholungen der „klingenden Obertonbögen“ die dazukommenden Blasinstrumente gehört? Diese sind die hörbare Umsetzung folgender geradliniger Untertonreihen:

Wäre das Noten-Punkteraster nach unten nicht begrenzt, würde obige Zeichnung fast wie diese ausschauen:

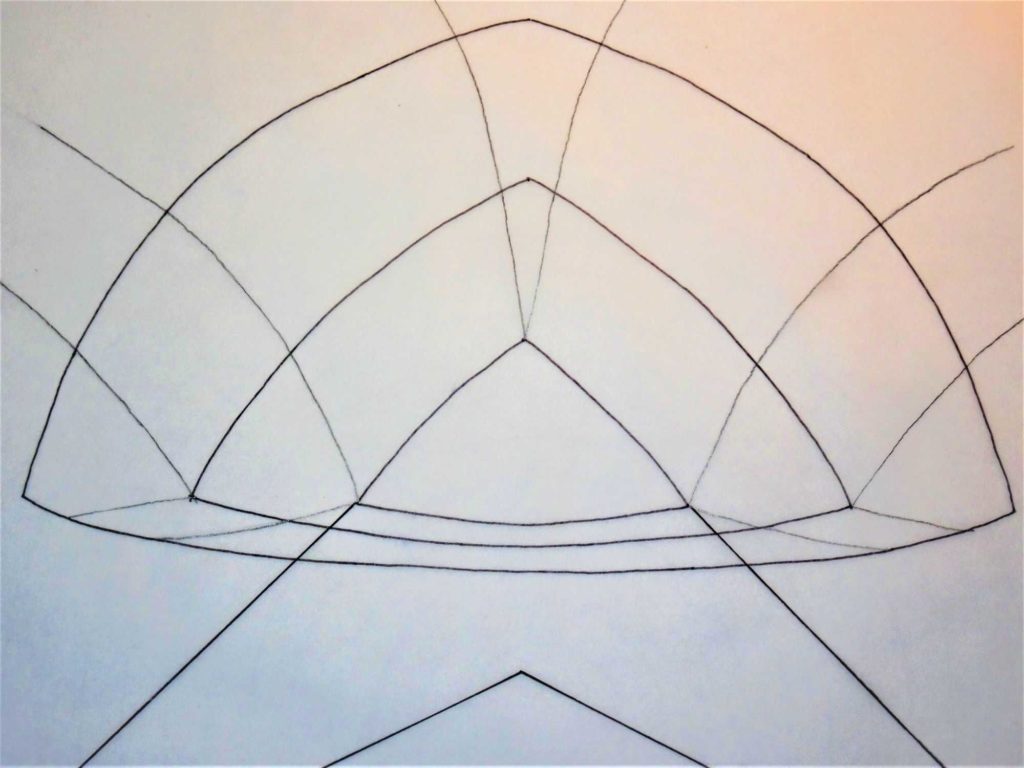

Die noch fehlenden Obertonbögen der Zeichnung

„Mensch im Ton“ sind im folgenden Beispiel separat vertont und geben eine hübsche, fast lyrisch klingende

Variante ab.

…und so klingt das „wörtlich“ von links nach rechts gelesen:

Klingt doch sehr organisch für eine regelhafte

Umsetzung physikalisch-mathematischer Zahlenwerte in Noten (wenn man vom Computer als Hilfsmittel absieht)- oder?

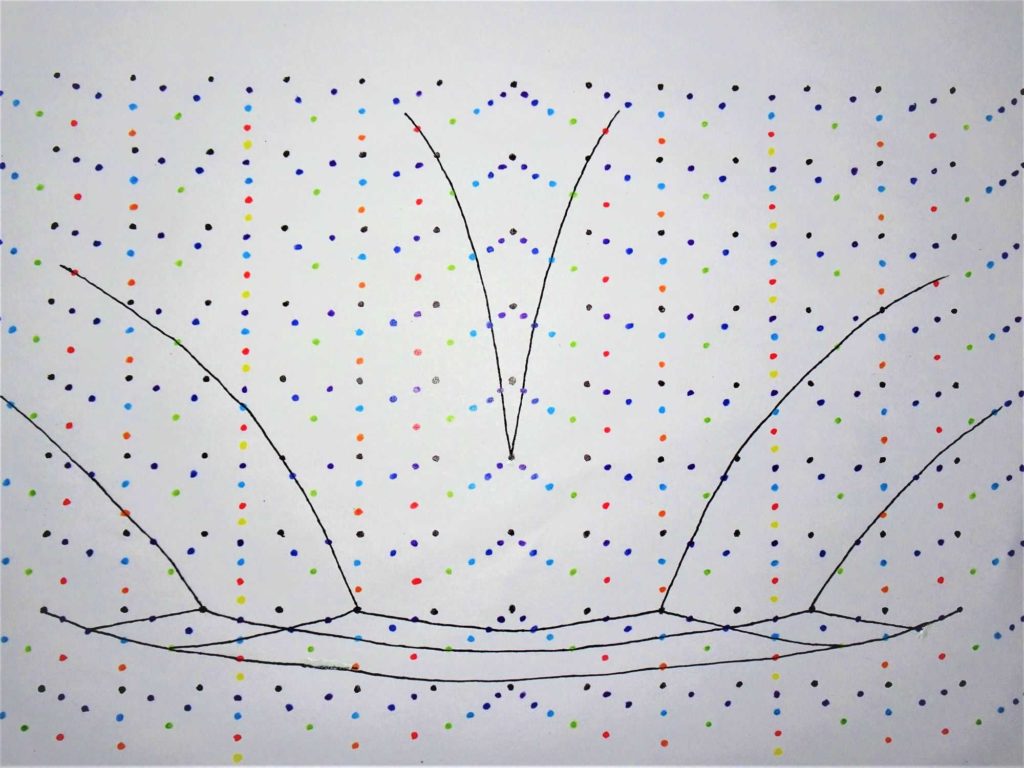

Sie sehen also: Denkt oder sieht man ein Bild aus dem Punkteraster oder der Notenmatrix heraus, so werden Einzelaspekte davon vertont. In der Musik müssen die Informationen nacheinander verarbeitet werden. Das Bild kann die Informationen gleichzeitig bereitstellen.

Können Sie noch? Dann, hier drücken: